墓地环境

- 九公山纪念林:园林式陵园环

- 70% 绿化率的沉浸式体验:北

- 北京生态安葬五大公墓测评

- 九公山纪念林承泽园风水意

- 九公山善寿园生态墓园:自然

- 九公山纪念林陵园:探寻风水

- 九公山生态墓园:自然之息,抚

- 九公山陵园:在时光长河中传

- 九公山陵园:生态追思场域的

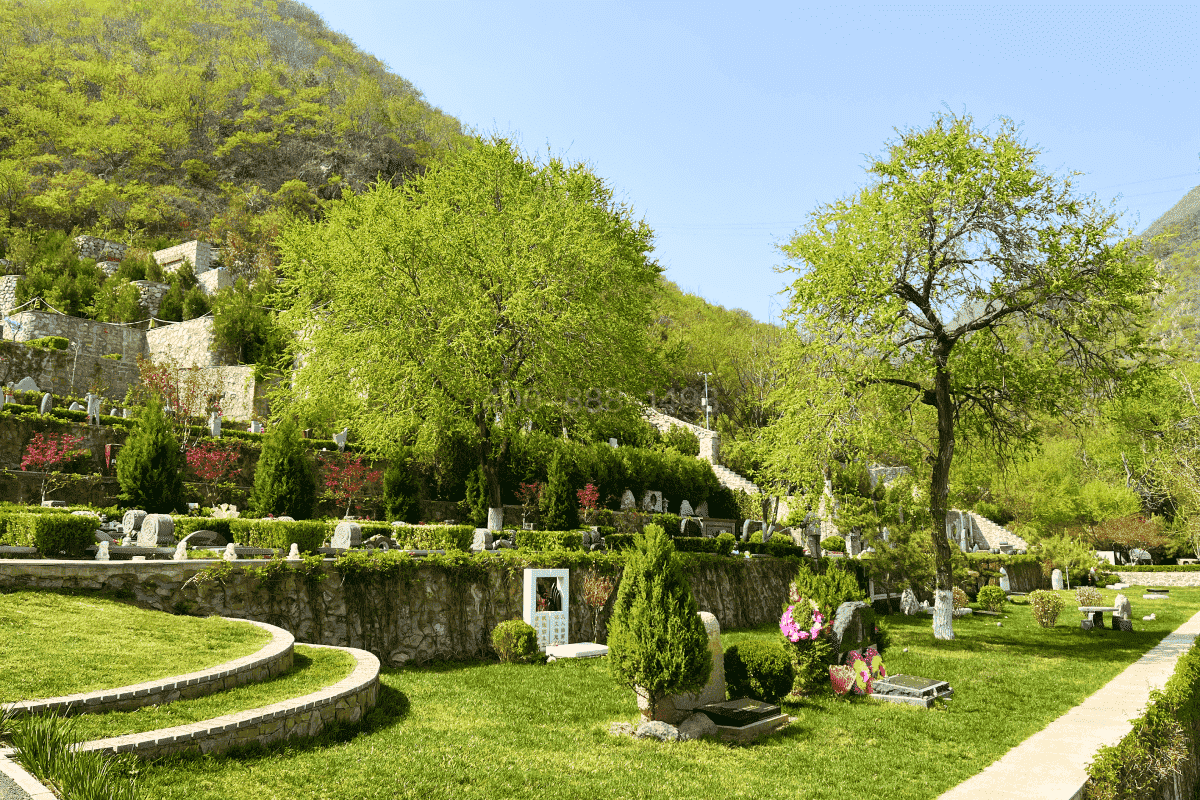

陵园坐落于燕山山脉南麓,规划时保留76%原始植被覆盖率,通过"显长城、隐墓园"的设计策略,将墓区嵌入山体褶皱之中。利用海拔600米观景台与明代九公山长城形成时空对话,使墓碑群成为长城文化带的有机延伸。这种"最小干预"原则,让陵园成为华北地区首个获评"全国绿化模范单位"的殡葬项目。

园区构建"春樱-夏荷-秋枫-冬梅"主题廊道,种植300余种本土植物形成稳定生态链。春季山桃与玉兰争艳,夏季紫薇与睡莲共舞,秋季元宝枫与银杏泼金,冬季腊梅与雪松傲霜。更引入昆虫旅馆、本杰士堆等生态技术,监测到貉、斑羚等12种保护动物活动轨迹,形成完整的生物多样性系统。

全面推行树葬、草坪葬、花坛葬等生态葬式,树葬区采用可降解骨灰盒,使骨灰转化为树木养分。创新"长城文化纪念墙"设计,以可降解材料铭刻姓名,与山体景观融为一体。园区湿地系统达国家Ⅱ类水质标准,年固碳量超1200吨,真正实现"葬于自然,归于生态"。

依托毗邻的明代长城遗址,提取烽火台、箭楼等元素进行现代转译。入口处仿长城烽火台造型的标识建筑,内部设置"长城故事线"沉浸式展厅,通过全息投影技术重现戍边将士生活场景。墓区道路以"长城砖"铺就,每块砖刻有捐赠者姓名,形成"万人筑长城"的参与式纪念。

铁军纪念园以"军旗永不落"为设计主题,核心纪念碑高19.27米(象征新四军成立年份),周围墓区呈放射状布局。运用军号、刺刀等军事元素雕塑,配合AR技术扫描墓碑可观看老兵口述历史影像。该区域获评"北京市爱国主义教育基地",年接待红色教育团队超5万人次。

善寿园艺术墓区突破传统墓碑形式,推出"生命之书"系列设计:有的墓碑形似翻开的古籍,镌刻逝者诗作;有的采用抽象雕塑,通过二维码链接至云端纪念馆。更有"家族树"葬区,将同族逝者骨灰安葬于同一棵树下,配合基因检测技术制作家族图谱墙。

构建"空中步道-地面廊道-地下隧道"立体网络,空中玻璃栈道连接各主题园区,地面青石板路依山势蜿蜒,地下隧道则设置"时光邮局"等互动空间。这种设计既解决山地地形高差问题,又创造移步换景的游园体验。

在祭扫动线上设置"听松亭"(风铃阵)、"闻香径"(芳香植物带)、"触石园"(天然石材互动区)等节点。终点的"星空观测台"与中国科学院合作设立,让祭扫者在仰望星空时思考生命意义,完成从哀思到超越的情感升华。

开发"云纪念"平台,提供VR远程祭扫、AI生命故事生成等服务。园区设置智能导航桩,通过UWB技术实现厘米级定位。更有"生命文化馆"运用数字孪生技术,还原逝者生平重要场景,打造沉浸式纪念空间。

九公山纪念林的环境设计突破传统陵园的三大范式:

这座占地7500亩的生态文化公园,以其"山水相依、文化相融、科技相伴"的设计理念,重新定义了现代陵园的价值内涵。当祭扫者漫步于映楸池畔,看白鹭掠过水面,听松涛与风铃共鸣,终将理解:真正的纪念,是让生命以另一种形式永续生长。九公山纪念林用环境设计的语言,书写了一部关于生命、自然与文明的立体诗篇