殡葬文化

- 九公山陵园:绿色殡葬新风尚

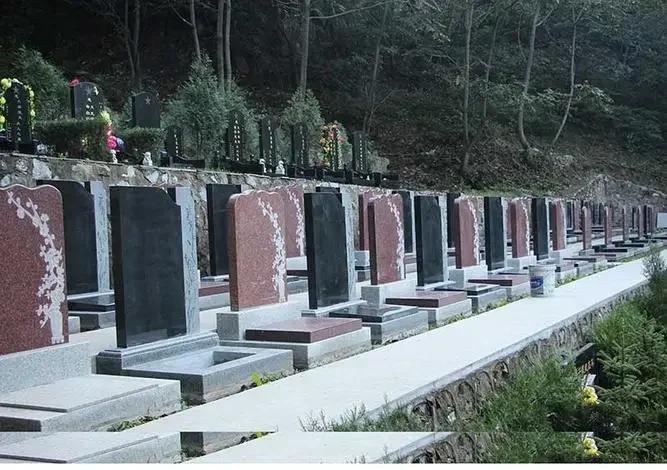

- 九公山纪念林陵园:墓碑设计

- 九公山陵园:数字化浪潮下生

- 九公山陵园:传统殡葬的破茧

- 九公山陵园人文殡葬:生态与

- 九公山长城纪念林:以文化场

- 九公山长城纪念林树葬:自然

- 九公山树葬陵园:生态殡葬的

- 九公山陵园设计遇见长城精

九公山公墓率先推行树葬、花坛葬、草坪葬等生态葬形式,将单穴占地面积压缩至0.3平方米以内,远低于传统墓地的1.5平方米。其核心创新在于采用可降解骨灰容器,配合玉米淀粉、竹纤维等环保材料,确保骨灰在6-12个月内自然分解,实现“源于自然,归于自然”的循环。例如,树葬区通过分区轮作制,种植紫丁香、银杏等本土植物,既保证土地休养生息,又形成四季更迭的生态景观,使园区20年间保持95%的原始植被覆盖率。

陵园引入雨水收集系统与自流灌溉技术,利用地形高差实现水资源闭环管理;通过GPS定位与数码管理系统,优化墓区维护效率,减少能源消耗。数据显示,其生态葬区每年减少石材开采约800立方米,相当于保护3亩山地植被,碳汇能力达普通森林的1.8倍。这种技术驱动的生态模式,不仅缓解了“墓地围城”的困局,更为行业提供了可复制的绿色解决方案。

九公山公墓突破传统石碑的静态纪念模式,在“思念谷”区域推出树木认领服务,每棵树配备电子纪念屏,轻触即可显示逝者生平影像与亲友留言。这种“一树一故事”的设计,使年祭扫频率较传统墓葬提升30%,证明生态葬并未削弱情感联结,反而通过互动性增强了记忆的延续性。更值得关注的是“生命图书馆”项目,家属可将逝者的手写书信、老照片数字化存档,生成专属“生命二维码”,扫墓者通过手机扫码即可聆听录音、观看影像,突破时空限制的纪念形式尤其受到35岁以下群体的青睐(2024年占比达42%)。

陵园定期举办“生命教育公开课”,邀请哲学家、医学专家探讨生死议题;在“四季茶会”活动中,家属分享逝者故事,将哀伤转化为集体记忆。其规划的自然教育基地开设“生命观察”课程,记录落叶分解、种子萌发等自然过程,帮助参观者理解物质循环的永恒性。这种将殡葬空间转化为生命教育场所的思路,赋予生态葬更深层的社会价值——死亡不再是禁忌,而是生命教育的起点。

九公山公墓的选址与布局深谙传统风水智慧:左青龙(绵延山脉)、右白虎(低缓山势)形成“左回右抱”之势,前朱雀(潺潺水系)满足神道10华里标准,后玄武(长城靠山)奠定龙脉根基。这种“山水朝贡、地蕴天泽”的格局,被专家誉为“北方最佳墓园”。但陵园并未止步于形式模仿,而是将风水理念转化为生态设计语言——例如,功泽园以“太师椅”地形实现藏风纳气,福泽园通过悬乳型地貌与古水道环绕构建福泽后人的形态,使传统文化与现代生态美学完美融合。

陵园内设铁军纪念园、天主教墓园等特色区域,满足不同信仰群体的需求。天主教墓园融合梵蒂冈文艺复兴风格,圣像、花坛与雕塑构成独特的宗教文化空间;军魂园则以朴素卧碑镌刻五角星与生平简介,周围松柏长青,成为爱国主义教育与生态文明的结合样本。这种文化多样性,使九公山公墓超越了单一殡葬功能的界限,成为城市文化记忆的载体。

北京市推出的生态葬补贴政策显著提升了公众接受度。选择九公山生态葬的市民可获减免殡仪服务费、免费提供可降解容器等优惠,部分区域费用仅为传统墓地的1/3。数据显示,2023年九公山生态葬选择率同比上升40%,其中35-45岁群体占比达62%,反映年轻一代对绿色殡葬的认同。

面对部分老年人“入土为安”的传统观念,陵园开设“生命课堂”,通过科普讲座、实景体验等方式,展示自然降解过程的安全性。一位为父母预订双人树葬位的市民表示:“父亲生前爱爬山,现在长眠在栗树下,比水泥墓地更有生命力。”这种情感共鸣,正是人文殡葬的核心竞争力——它不仅提供安葬服务,更构建了一种与自然和解、与生命对话的新型关系。

未来启示:从殡葬改革到生命哲学的重构

九公山公墓的实践证明,人文殡葬的异军突起,本质上是社会价值观转型的缩影。当“厚养礼葬”取代“厚葬薄养”,当生态保护优先于形式排场,殡葬行业正从资源消耗型向文化服务型转变。未来,随着“双碳”战略推进,生态葬或可纳入城市碳普惠体系,选择绿色殡葬的家庭或可获得碳积分奖励,使环保选择转化为实实在在的生态权益。

在这片背靠长城、依林而息的土地上,九公山公墓用行动诠释了现代殡葬的终极意义:死亡不是生命的终结,而是以另一种形式回归自然,在物质循环中实现永恒。当越来越多的家庭选择在这里留下绿水青山,他们也在为后世重构一种更温暖、更可持续的生命哲学——这或许就是人文殡葬异军突起的最深层次动因。