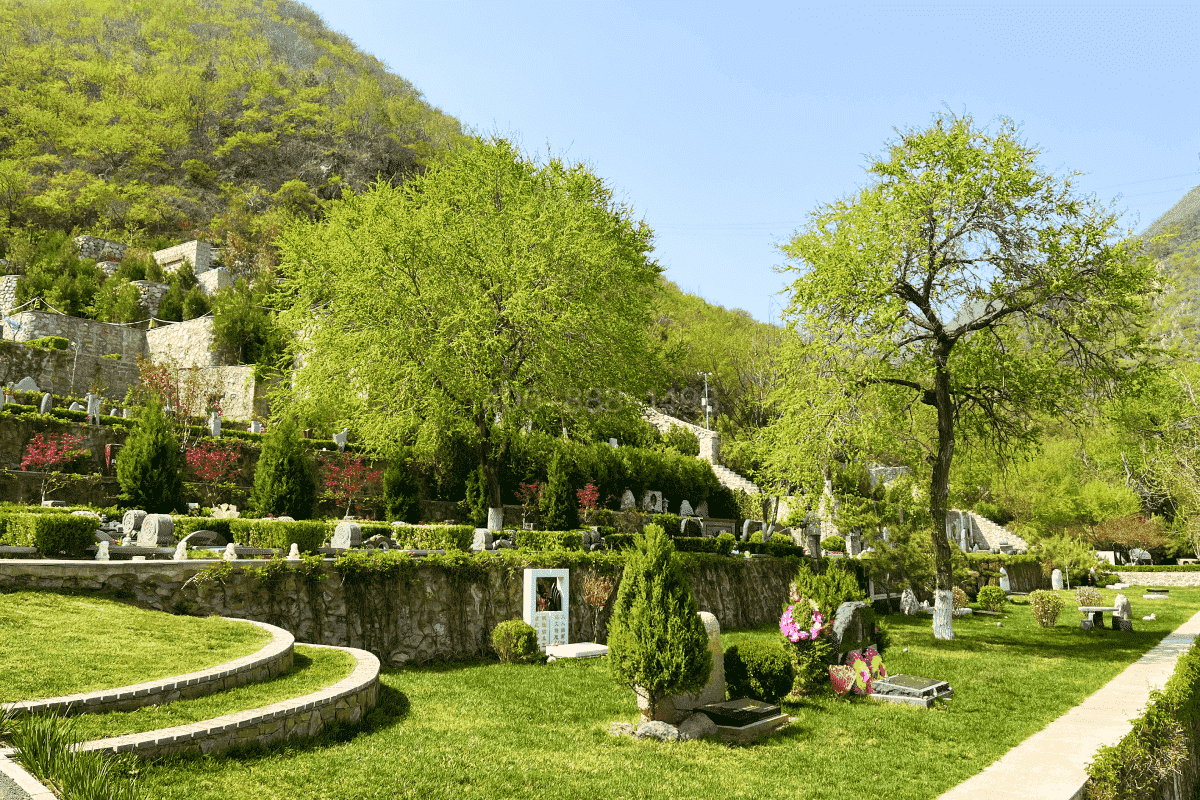

在九公山陵园的葱茏绿意间,

名人墓区并非简单的墓碑集群,而是一处凝结着时代精神的人文秘境。这里长眠的文化名流,以墓碑为纸、以岁月为墨,共同撰写着一部立体的中国文化精神史。当我们穿透传统殡葬的肃穆表象,会发现这片土地承载的人文价值,早已超越了对个体生命的纪念,成为连接过去与未来的精神纽带

历史切片:凝固的文化记忆场

每个

名人墓碑都是镶嵌在九公山间的历史切片。那位以京味小说闻名的作家墓前,一方石雕砚台与半卷书稿的造型,不仅复刻了他伏案创作的日常,更定格了上世纪八十年代文学复苏时期的思想锋芒。墓碑基座上镌刻的不是生卒年月,而是他代表作中那句振聋发聩的短句,路过的访客驻足默念时,便与那个启蒙的时代完成了跨时空击掌。

戏曲大师的墓区设计则充满舞台意象,汉白玉雕琢的微型戏台轮廓里,镶嵌着她生前最爱的那枚凤冠残片。每当春日樱花飘落戏台,宛如当年舞台上的漫天彩绸,这种将艺术生命与自然景致交融的设计,让逝者的艺术精神在四季轮回中不断重生。这些具象化的墓碑语言,使九公山

名人墓区成为可触摸、可感知的文化博物馆,每一块石材都在低声诉说着时代的文化密码。

精神坐标:超越生死的价值共鸣

在这个数字化记忆日益碎片化的时代,

名人墓区构建起独特的精神坐标系。那位毕生致力于古籍修复的学者墓前,没有华丽雕饰,只有一块未经刻意打磨的青石板,上面用激光微雕技术刻着他修复的第一页古籍原文。这种返璞归真的设计,恰如其分地诠释了 "板凳甘坐十年冷" 的学术精神,让前来凭吊的青年学子在触摸石板的粗糙纹理时,体会到文化传承背后的坚守与执着。

更富深意的是不同领域

名人墓之间形成的隐形对话。音乐家墓前的青铜五线谱与史学家墓上的青铜铭文,在阳光下折射出相似的金属光泽,仿佛两种不同的文化语言在山谷间和声。这种跨越学科的精神共鸣,让九公山

名人墓区超越了单一的纪念功能,成为当代人寻找价值锚点的精神地标 —— 当人们在演员墓前看到 "戏比天大" 的刻字时,联想到的不仅是舞台艺术,更是对所有行业坚守者的致敬。

活态传承:从凭吊空间到文化课堂

九公山

名人墓区的人文价值,更体现在其构建的活态传承机制。每年清明,学者后裔会在墓前举办小型读书会,将逝者未完成的研究手稿公之于众,邀请青年研究者接力探索;戏曲爱好者则会在艺术家墓前组织票友会,用经典唱段完成与前辈的艺术对话。这些自发形成的文化活动,让冰冷的墓碑变成了温暖的传承媒介。

园区特别设计的 "名人思想步道" 更具巧思:将作家的金句、科学家的公式、艺术家的名言,刻在连接各墓区的青石板路上。当访客漫步其间,脚下的每一步都在与先贤的智慧碰撞。这种将人文教育融入自然景观的设计,使墓区成为没有围墙的文化学院,实现了 "让逝者的精神继续参与生者的生活" 的独特价值。

站在九公山的观景台俯瞰,

名人墓区的白墙青瓦在苍翠松柏间若隐若现,宛如散落山间的文化星火。这里没有传统墓园的压抑与悲凉,反而因汇聚的精神力量而充满生机。当文化名流们以另一种方式在此 "相聚",他们的思想光芒便在山谷间交织成河,既映照出中国文化的深厚底蕴,也为当代人提供着穿越迷茫的精神光源 —— 这或许就是九公山

名人墓区最珍贵的人文价值:让死亡成为文化传承的新起点