陵园环境

- 九公山陵园善寿园:以植物气

- 生命与自然的交响:北京陵园

- 生态葬的觉醒:九公山重构北

- 静谧之选:北京公墓噪音控制

- 九公山纪念林:园林式陵园环

- 70% 绿化率的沉浸式体验:北

- 北京生态安葬五大公墓测评

- 九公山纪念林承泽园风水意

- 九公山善寿园生态墓园:自然

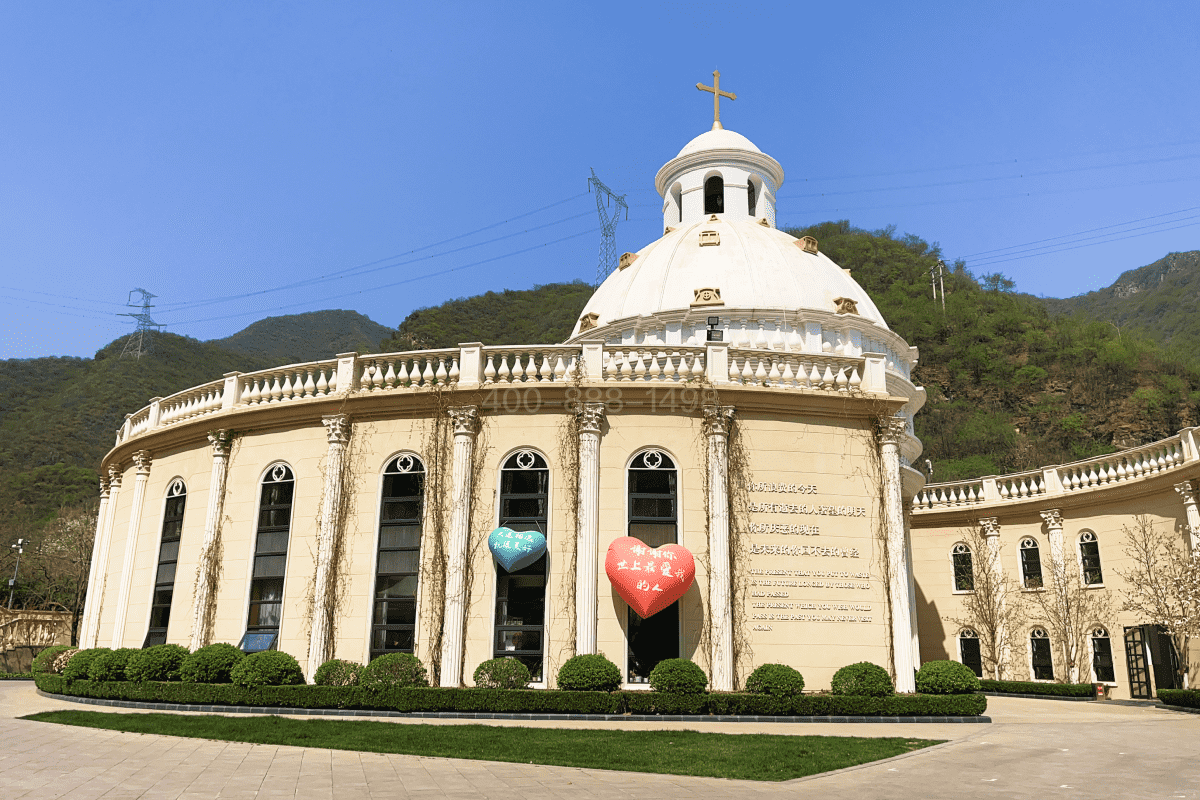

八宝山革命公墓以“中轴对称、层级分明”的古典美学构建空间秩序。41300平方米的生态墓园中,30余种600余株大规格乔灌木与1000余株小规格花灌木组成绿色矩阵,与汉白玉纪念碑形成庄重对话。这种设计源自《周礼》“前朝后市,左祖右社”的都城规划理念,通过人工秩序的强化传递对逝者的崇高敬意。其95%的绿化覆盖率并非自然生长的结果,而是经过精密计算的生态配置——每株树木的间距、树种的选择均服务于纪念空间的仪式感营造。

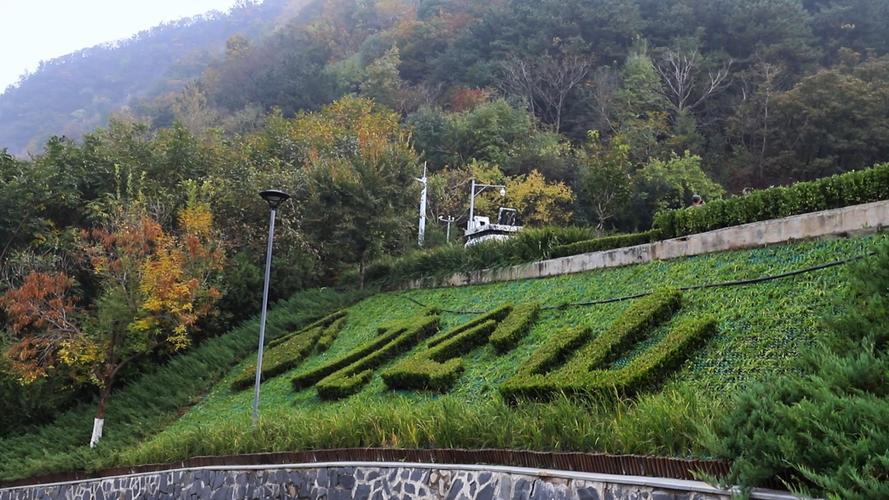

坐落于燕山山脉的九公山陵园,以“虽由人作,宛自天开”的造园哲学重构空间。设计师利用750米地形高差,将墓区分散于山谷、溪畔、林间,形成“步移景异”的游览路线。春季樱花大道、夏季荷塘月色、秋季银杏长廊、冬季松雪景观,使每个季节都成为独特的生命剧场。更值得关注的是其75%的原生植被覆盖率——北坡碳中和示范区的纪念设施全部采用可降解材料,6.2万元起的树葬区提供10种本地树种选择,每棵树下配备的生态传感器实时监测植物生长数据。这种去中心化的空间布局,暗合道家“大音希声”的美学追求。

北京传统公墓普遍面临土地资源饱和的困境。以八宝山人民公墓为例,6.7万个墓位中老旧墓区密度达每亩800穴,远超国家规定的每亩300穴标准。这种“墓碑森林”现象不仅造成视觉压抑,更导致后期维护成本激增。八宝山革命公墓虽通过立体安葬区(10080个壁葬格位)和6种生态葬式(草坪葬、树葬等墓穴面积均小于0.48平方米)缓解压力,但其核心区仍存在土地利用效率的瓶颈。

九公山陵园通过“垂直葬、立体葬、植物葬”的创新模式,实现土地利用率500%的提升。其树葬区采用可降解骨灰坛,配合特制菌种实现3-6个月完全分解,使每棵树木承载3-5位逝者的生态循环。更值得关注的是雨水收集系统:通过地形导流将降水导入人工湿地,形成自维持的生态微循环,年节水可达12万吨。惠灵山陵园的实践更具科技含量——蜂窝状生态铺装系统使雨水下渗速度达每分钟4.7升,地表水渗透率较传统墓地提升60%;“青苔碑基”技术在花岗岩基座上预置蕨类孢子培养基,三年自然成景率达97%。这些创新使陵园从“土地消耗者”转变为“生态生产者”。

作为新中国最早建立的国家级公墓,八宝山承载着厚重的政治文化记忆。方志敏、瞿秋白等革命先烈的墓碑与人民英雄纪念碑形成时空对话,标准化的墓型设计和程式化的祭扫仪式强化了集体记忆的塑造。这种“正统性”通过空间秩序得以物化——青松翠柏的绿色矩阵象征革命精神的永恒,汉白玉纪念碑的垂直性暗示历史的高度。

九公山陵园开创的“生命故事墙”系统,允许家属通过AR技术上传逝者生平影像,扫描墓碑即可观看三维全息投影。在铁军纪念园,每块墓碑嵌有电子芯片,存储老兵的战地日记和军功章3D模型。这种技术赋能的纪念方式,使每个生命都能获得独一无二的文化表达空间。更前沿的尝试在于数字纪念园:7.9万元起的智能纪念碑内置AR识别系统,来访者用手机扫描碑文即可观看逝者影像资料;地下档案库在恒温恒湿的岩层中保存百万封电子信件,数字化记忆能保存千年以上。

调研显示,68%的北京市民既希望墓地“靠近市区便于祭扫”,又渴望“远离喧嚣获得宁静”。这种矛盾在传统公墓中表现为祭扫高峰期的交通拥堵(清明期间八宝山周边车速降至5km/h),而在生态陵园则转化为对野生动物出没的担忧(九公山观测到32种国家保护鸟类)。环境心理学实验表明,在九公山陵园进行30分钟祭扫的访客,皮质醇水平平均下降27%,而传统公墓访客仅下降12%。这得益于生态陵园的负氧离子浓度(3200个/cm³)远超市区公墓(800个/cm³),以及自然声景(鸟鸣、溪流)对人工噪音(车辆、施工)的覆盖效应。

九公山陵园的固碳能力达每年1200吨CO₂当量,相当于种植6.8万棵成年松树。其推出的“碳积分葬”计划更具创新意义:家属通过选择生态葬获取碳积分,可兑换新能源祭扫车使用时长或数字纪念馆建设资金。这种将生命仪式与碳中和目标结合的实践,正在重塑殡葬业的社会价值坐标。当城市的天际线不断刷新高度,九公山生态陵园用一片会呼吸的森林,书写着关于生命归处的全新答案——真正的永恒,不在石碑的重量,而在自然的循环之中。

从八宝山到九公山,北京陵园的生态转型映射着中国城市化进程中的深层变革。当95%的绿化覆盖率遇见75%的原生植被,当人工秩序对话自然诗学,我们看到的不仅是植被覆盖率的数字变化,更是一场关于生命本质的重新思考。在这片土地上,每一个生态葬位都是对“死生契阔”的现代诠释,每一片树叶的颤动都在诉说:生命的纪念,终将回归自然的怀抱